La gare et son quartier

Lieux catalyseurs de l’attractivité urbaine

Mon mémoire de fin d’étude portait sur le Grand Paris Express et la manière dont ses nouvelles gares permettraient de répondre aux enjeux sociaux et économiques du Grand Paris.

Le projet du Grand Paris a été annoncé en 2007 et la Société du Grand Paris (SGP) créée en 2010.

Dans le cadre de cette étude, j’ai travaillé à décortiquer le projet du Grand Paris et la manière dont le Grand Paris Express en était une réponse : la desserte de territoires pas ou peu desservis, la création de gare architecturalement intéressante et dont l’ambiance sera un lieu de vie, etc. Pour illustrer ces propos, j’ai travaillé sur l’exemple de la Gare de Villejuif – Institut Gustave Roussy.

J’ai eu envie de retravailler sur ces sujets autour d’un article plus théorique sur la gare et son quartier et la manière dont ces deux objets urbains étaient catalyseurs d’attractivité.

I. La gare : du débarcadère/embarcadère au lieu de vie

1.1. Essor ferroviaire au XIXème siècle, la gare comme non-lieu

C’est au XIXème siècle que le transport ferroviaire, et ainsi, la gare, sont devenus incontournables. La Révolution Industrielle et l’exode rural ont été en partie permis par ce mode de transport. La gare n’était alors qu’un « débarcadère » ou un « embarcadère » : nous ne restions pas dans les gares pour le loisir. On peut dire que la gare était un non-lieu au sens de la définition de l’anthropologue Marc Augé, soit un espace interchangeable dans lequel l’être humain reste anonyme ; par opposition au lieu qui, lui, est un espace « identitaire, relationnel et historique » (Augé M., 1992).

1.2. 1980 : un renouveau d’intérêt pour la gare

Au fur et à mesure du temps, la gare est devenue un véritable lieu de vie. C’est particulièrement au moment de l’avènement et du développement du train à grande vitesse (TGV) que la gare s’est transformée en lieu de vie proposant de nombreux commerces, services voire des loisirs aux voyageurs mais aussi aux habitants. Dans les années 1980, ce sont les changements économiques profonds qui redonnent l’importance au transport ferroviaire grâce à son avantage comparatif en matière de distance-temps. Ces mutations induisent l’essor et le développement du TGV.

1.3. La gare comme équipement

La gare devient alors un équipement. La notion d’équipement fait référence au fait que la gare n’est plus seulement liée au ferroviaire mais aussi à l’urbain (Lambert-Bresson M., Térade A. 2002).

La gare devient alors un lieu dans lequel il est possible de faire ses courses du quotidien (présence de supermarchés), de faire du shopping (présence de grandes enseignes de librairies, de prêt-à-porter, de souvenirs de la ville et du territoire…), de se restaurer ou encore de travailler. L’offre est différente selon le statut des gares. Par exemple, si la gare est internationale, il y aura plus souvent des boutiques de luxe.

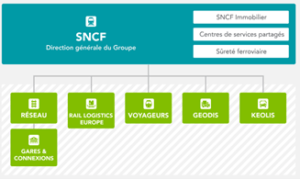

Ces mutations sont également révélées par la création des différentes branches de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF), seul exploitant ferroviaire français jusqu’à l’ouverture à la concurrence commerciale du transport ferroviaire national en 2020.

La SNCF compte aujourd’hui six branches en charge chacune d’une partie de la gestion du réseau.

La SNCF compte aujourd’hui six branches en charge chacune d’une partie de la gestion du réseau.

La branche Gares & connexion est bien la traduction opérationnelle de la transformation de la gare en tant que lieu de vie. En effet, cette branche a pour objectif de rénover et moderniser les 3 000 gares ferroviaires du réseau en, notamment, les animant pour qu’elles soient pratiques, utiles et accueillantes. Le groupe SNCF est donc soucieux d’adapter les gares de son réseau aux mutations sociales et sociétales.

De plus, lors de la mise en place de la nouvelle ligne TGV Nord (1993) et aux nouvelles connexions internationales grâce à l’Eurostar (1994) et au Thalys (1996), la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et la SNCF ont constitué un groupe de chercheurs pluridisciplinaires (sociologues, architectes, historiens de l’art et urbanistes) pour qu’ils élaborent un programme de recherche portant sur l’utilisation de l’espace public (Bàn D., 2008).

Enfin, en mars 2021, Ile-de-France Mobilités (IDFM) et SNCF gares & connexions ont lancé un programme pour encourager l’implantation de services de proximité dans les gares de la grande couronne francilienne. L’objectif est de revaloriser des petites gares pour permettre les conditions de mise en place de liens sociaux en proposant des gares plus « conviviales », plus « confortables » et plus « pratiques ». Ce projet est financé par l’IDFM.

La gare de Tokyo, organisée sur cinq étages, est un exemple emblématique de gare comme lieu de vie. En effet, la tendance au Japon est de combiner commerces, loisirs, mode, information et nouvelles industries. La gare devient alors une nouvelle ville : un espace de création et d’innovation (Nakajima N., Zacharias J., Zhang T., 2011).

Un autre exemple qui me semble emblématique est celui de New-York Central Station dans laquelle existe de grandes halles culinaires comme un marché. Voyageurs, habitants et les personnes qui travaillent dans le quartier cohabitent dans cet espace, en particulier à l’heure du déjeuner et des sorties de bureaux.

Food hall de New-York Central Station

Food hall de New-York Central Station

2. La gare comme élément central de l’attractivité urbaine

2.1. La gare, une porte d’entrée sur la ville

En tant que débarcadère, la gare est l’une des portes d’entrée de villes. Pour l’architecte et chercheur pour la plateforme d’observation des projets et stratégies de territoire (POPSU), Jean-Jacques Terrin, la gare est considérée comme un « emblème de l’attractivité urbaine » et comme « un événement majeur du renouveau urbain » (Ravanel R., 2016). De plus, pour des étudiants de Sciences Politiques auprès desquels la SGP a commandé une étude sur la question de la gare et de son intégration urbaine, la gare est « une inscription ponctuelle de l’espace qui a vocation à illustrer l’image renvoyée par ce territoire ». Son architecture et son ouverture sur le paysage sont donc des éléments très importants. En outre, l’écrivain, l’essayiste et l’éditeur français, Olivier Mongin parle de « starchitectes » pour parler des architectes des gares du Grand Paris Express : l’agence barcelonaise Tagliablue/EMBT ont dessiné la gare de Clichy-Montfermeil, l’agence japonaise celle de Saint-Denis Pleyel, Dominique Perrault celle de la Villejuif-Institut Gustave Roussy, etc. (Ravanel R., 2016).

Plusieurs exemples sont révélateurs de cet aspect paysager. Parmi eux, les gares TGV sont souvent en verre et plutôt horizontales afin de permettre aux voyageurs d’entrer directement dans le paysage urbain ou le paysage rural.

La gare de Marseille et de Venise sont aussi des exemples très parlants.

En effet, la gare de Marseille est « une mise en scène de l’arrivée et de l’accueil des voyageurs, qui, en exploitant la situation de la gare en balcon sur la ville, crée un paysage iconique » (Serviant O, 2016). La gare de Marseille étant située en hauteur et a deux ouvertures majeures sur la ville sur le Boulevard Maurice Bourdet et Place des Marseillais/Boulevard d’Athènes. Les voyageurs sont alors accueillis au cœur de la vie urbaine.

Gare de Marseille

Gare de Marseille

La gare de Venise, quant à elle, grâce à son ouverture majestueuse permet aux voyageurs de se retrouver directement « les pieds dans l’eau » et face aux palais vénitiens. L’arrivée à Venise « plante le décor ».

Gare de Venise

Gare de Venise

2.2. Traitement de la gare différencié selon l’importance de la ville

Selon le besoin d’attractivité de la ville et de son caractère touristique, l’architecture des gares n’est pas traitée de la même manière. Toutefois, les opérateurs tels que la SNCF et la SGP accordent une importance primordiale au fait de conserver une certaine unité architecturale entre les gares de leurs réseaux.

En 1987, la SNCF a mis en place une charte d’architecture ferroviaire afin d’amener une réflexion urbanistique à la conception des gares : « l’architecture de la gare doit suggérer l’intégration de la gare à la ville, renforcer son rôle dans le système urbain » (Serviant O., 2016). Les trois principaux axes pour articuler cette approche globale de la SNCF sont l’identité, la lisibilité et le fonctionnalisme (Maillard M., 1995). Du reste, les gares le long de Paris – Nice se ressemblent. Florence Bourillon, Professeure émérite d’histoire contemporaine, parle même de « banalisation des formes » qui résulterait « de l’élaboration d’un référentiel commun » (Bourillon F., 2008).

La SGP, quant à elle, a mandaté l’architecte Jacques Ferrier pour mettre en place une charte d’architecture pour les gares du Grand Paris Express. La charte d’architecture de Jacques Ferrier a pour objectif de « favoriser l’émergence de gares humaines et urbaines dont l’insertion et le rayonnement son accrus par les opérations de construction ». La charte est construite selon plusieurs items tels que l’approche sensorielle de la gare (la

lisibilité de la gare dans le paysage urbain), le parcours dans la gare et la prise en considération du contexte urbain de chacune des villes dans lesquelles les gares seront implantées.

Toutefois, la SGP a, par ailleurs, identifié quatre types de gares : la gare porte de la métropole, nouvelles centralités, gares emblématiques et gares centre-ville.

2.3. Une mise en valeur importante de l’objet gare

Grâce à l’attention architecturale qui est portée sur la gare ainsi qu’à son caractère de lieu de vie, elle peut devenir une attraction touristique, voire culturelle.

Dans plusieurs villes, les guides touristiques conseillent la visite de la gare : Copenhague, Milan, Prague, etc. Il existe certaines gares dans lesquelles il est possible d’assister à une visite guidée, c’est le cas de la Gare de Lyon à Paris.

Gare de Lyon

Inaugurée dès 1849, la gare de Lyon est l’un des sept terminus du réseau SNCF de Paris. Victime d’un incendie lors de la Commune de Paris en 1871, ce monument emblématique de la capitale sera reconstruit à l’identique et totalement repensé pour l’Exposition Universelle de 1900 par l’architecte toulonnais Marius Toudoire. Ainsi cette visite guidée de la gare de Lyon sera l’occasion d’aborder les grands faits historiques de la capitale.

Doté d’une superbe façade ainsi que d’une tour-horloge haute de 67 mètres, la gare de Lyon de Paris devient finalement l’un des terminus SNCF les plus emblématiques de Paris. Véritable vitrine de Paris et de la France auprès des voyageurs venus du monde entier, la gare de Lyon abrite également l’un des restaurants les plus emblématiques de la capitale : Le Train Bleu.

Voici donc une visite guidée de Paris originale et insolite qui ne manquera pas de vous surprendre et vous en apprendre plus sur l’histoire de la capitale.

La SNCF organise même des concours des plus belles gares de France. En 2022, c’est la gare de Limoges-Bénédictins qui a reçu le plus de votes en ligne.

La gare est aussi un bâtiment permettant aux villes voire au gouvernement d’asseoir son pouvoir. L’un des exemples les plus emblématiques en Europe est celui de la gare de Milan. Dans les années 30, le régime fasciste a repris les travaux de la gare de Milan pour en faire un objet de « propagande politique ». En effet, son « parachèvement [devait] symboliser la capacité du régime fasciste à concrétiser « le bon fonctionnement du pays » ». De plus, aujourd’hui, la sauvegarde de détails symboliques comme les mosaïques au sol, les ailes des aigles impérieux et les peintures et la création près de la gare un mémorial aux victimes des lois antisémites italiennes par une fondation privée confèrent à cette gare une dimension mémorielle très forte (Riot E., 2012). Pour la professeure agrégée d’Histoire-Géographie, Eliane Riot, la gare étant un « creuset de symboles et de souvenirs », elle serait « une machine commerciale pour les entreprises ferroviaires et une machine à nostalgie pour les habitants de la ville ». (Riot E., 2012).

La SNCF organise même des concours des plus belles gares de France. En 2022, c’est la gare de Limoges-Bénédictins qui a reçu le plus de votes en ligne.

Gare de Limoges-Bénédictins

Gare de Limoges-Bénédictins

La gare est aussi un bâtiment permettant aux villes voire au gouvernement d’asseoir son pouvoir. L’un des exemples les plus emblématiques en Europe est celui de la gare de Milan. Dans les années 30, le régime fasciste a repris les travaux de la gare de Milan pour en faire un objet de « propagande politique ». En effet, son « parachèvement [devait] symboliser la capacité du régime fasciste à concrétiser « le bon fonctionnement du pays » ». De plus, aujourd’hui, la sauvegarde de détails symboliques comme les mosaïques au sol, les ailes des aigles impérieux et les peintures et la création près de la gare un mémorial aux victimes des lois antisémites italiennes par une fondation privée confèrent à cette gare une dimension mémorielle très forte (Riot E., 2012). Pour la professeure agrégée d’Histoire-Géographie, Eliane Riot, la gare étant un « creuset de symboles et de souvenirs », elle serait « une machine commerciale pour les entreprises ferroviaires et une machine à nostalgie pour les habitants de la ville ». (Riot E., 2012).

3. Le quartier de gare : le trait d’union entre la gare et la ville

3.1. Le parvis de gare : un lieu stratégique

Pour Océane Serviant, le parvis est un « effet signal » signifiant la gare qui invite les voyageurs à entrer en ville (Serviant O., 2016). Les parvis sont des places souvent de tailles importantes ouvrant sur la ville (Place Bernard Tissot à Rouen, par exemple), parfois surélevés (Parvis de la gare de Marseille-Saint-Charles, par exemple).

3.2. Risques au fait de ne pas penser l’aménagement du quartier de gare

L’implantation d’une gare occupe une emprise foncière importante et offre à la ville du foncier disponible autour d’elle. Si ce foncier n’est pas programmé ou qu’il n’est pas l’objet spéculation, le quartier de gare risque de devenir malfamé et lieu de relégation sociale. En effet, selon le baromètre du centre-ville et des commerces du centre-ville en mouvement, 53% des français considèrent que leur quartier de gare n’est pas agréable.

53%

Considèrent que le quartier de gare n’est pas agréable

Alors que plus nous avançons dans l’histoire, plus la gare et la ville fonctionnent ensemble. Il est à noter qu’en 2008 dans le rapport Keller, il existait une seule proposition sur les quartiers de gares.

3.3. Les quartiers de gare font l’objet de projets d’aménagement importants qui sont souvent mixtes

A l’heure de la densification urbaine, les quartiers de gares font souvent l’objet de programmations mixtes : logement, immobilier d’entreprise et commerces.

Le projet Saint-Sever Nouvelle Gare vise à la fois à reconquérir d’anciens espaces ferroviaires et fluviaux pour concevoir une nouvelle partie du tissu urbain du centre-ville de Rouen et à requalifier l’ensemble du quartier Saint-Sever existant avant la mise en service de la nouvelle gare.

Les quartiers de gares peuvent devenir des quartiers d’affaires, ou en tous les cas des quartiers dans lesquels il existe de nombreux bureaux. Cela s’explique par trois grands facteurs :

- Déplacements domicile-travail. La proximité de la gare permet aux salariés de se rendre relativement rapidement au bureau. De plus, cette adresse renforce la marque employeur des entreprises. En effet, la gare et son quartier sont une centralité importante pour une ville.

- L’image des entreprises. L’adresse des entreprises participent de leur image et de leur notoriété. Ainsi, une adresse proche de la gare est une opportunité pour les entreprises.

- La rentabilité foncière. Le prix du mètre carré de bureaux chute plus rapidement que celui du logement à mesure que l’on s’éloigne de la gare (Ravanel R., 2016).

Réunissant deux logiques, celle du réseau de transport et l’organisation urbaine, la gare, contrairement à l’automobile, « va permettre de se concentrer autour d’un pôle » et ainsi, de lutter contre l’étalement urbain et de constituer un terreau pour l’aménagement d’une ville dense.

BIBLIOGRAPHIE

ANCT, Faire de sa gare un lieu de services pour la revitalisation de son territoire, Vidéo

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/faire-de-sa-gare-un-lieu-de-services-pour-la-revitalisation-de-son-territoire-979

APUR, Mutations dans les quartiers de gare du Grand Paris Express – 33 gares mises en service d’ici 2030, 16 février 2021

Augé, M., Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, 2018

Bàn, D., les sciences sociales françaises face à la gare. Bilan et lecture critique, Revue d’histoire des chemins de fer, 2008

Bazin, S., Beckerich, C., Delaplace, M., Gare TGV et attractivité d’un quartier d’affaires : entre accessibilité et représentations des acteurs. Le cas de la gare centre de Reims, 2009

Beckerich, C., Benoit-Bazin, S., Dessertes TGV et localisation des entreprises dans les quartiers de gare : une activation du potentiel de proximité avec Paris ? Le cas du quartier Clairmarais à Reims,

Bourillon, F., Les gares dans la ville. Le lieu, l’espace, le bâtiment, Revue d’histoire des chemins de fer, 2008

Delage, A., Gare au standard ! Les nouveaux quartiers de gare TGV, produit d’appel pour des territoires en mal de reconnaissance ?, Les Annales de la Recherche Urbaine, 2018

Delage, A., La gare, assurance métropolitaine de la ville post-industrielle, Université Lyon 2 – Lumière, 2013

FNAU, Traits d’agence n°34, Le renouveau des gares et de leurs quartiers, 2019

Gallez, C., Kaufmann, V., Thébert, M., Guerrinha, C., Coordonner transport et urbanisme. Visions et pratiques locales en Suisse et en France., Revue d’économie régionale et urbaine, 2013

Lambert-Bresson, M., Térade, A., Villes françaises au XIXème siècle. Aménagement, extension et enrichissement. Les cahiers e l’IPRAUS, n°4, Editions recherches/IPRAUS, 2002

Maillard, M., Reinventing the railway station, 1995

Ravanel R., Articuler créations de gares et projets urbains : une réponse nécessaires aux objectifs économiques et sociaux du Grand Paris, 2016

Riot, E., “Après-demain” ou avant-hier ? Les projets de transformation de la gare centrale de Milan : un révélateur de la ville

Roudier, E., « Les « grandes aires » : des projets adaptés aux villes moyennes ? », Métropolitiques, 14 décembre 2015

Nakajima, N., Zacharias, J., Zhang, T., Tokyo station city : the railway station as urban place, 2011

Nacima, B., Roseau, N., Les gares au miroir de l’urbain,

Offner, J.-M., Les « effets structurants » du transport : mythe politique, mystification scientifique, L’espace Géographique, 1993

PUCA, Les gares, nouveaux villages urbains ?,

Schnyder, J., En 2035, la Nouvelle gare Saint-Charles s’ouvrira enfin la ville, Marsactu, 2022

Serviant, O., La gare et la ville : articulation des dynamiques urbaines, HAL, 2016

Catalogue de l’exposition « Grand Paris Express, construire l’identité du nouveau métro », exposition présentée au Pavillon de l’Arsenal du 17 décembre 2013 au 2 mars 2014